(一)盛世催生的 “宫廷重器”

清代是中国掐丝珐琅工艺的 “黄金时代”,尤其康熙至乾隆朝,随着国力鼎盛与帝王对奇珍异宝的推崇,珐琅器制作迎来前所未有的高峰。康熙十九年(1680 年),朝廷在养心殿设立 “造办处珐琅作”,汇聚欧洲传教士与国内顶尖工匠,将传统掐丝工艺与西方珐琅釉料技术深度融合,彻底改变了明代珐琅器 “釉色单一、工艺粗糙” 的局限。

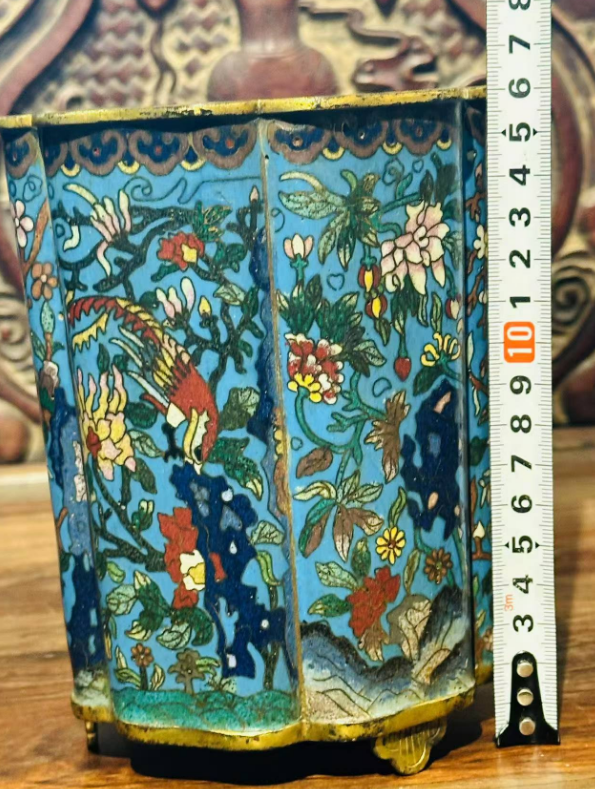

铜胎景泰蓝掐丝珐琅葵口笔筒,正是这一时期的典型代表。它并非普通文房用具,而是兼具 “实用” 与 “陈设” 功能的宫廷珍品 —— 清代文人阶层崛起,帝王亦好 “文房雅玩”,雍正帝曾在《养心殿造办处活计档》中多次下旨 “仿古制珐琅笔筒,务求精巧”,可见其在宫廷文房体系中的重要地位。这类笔筒多为皇室赏赐重臣或自用,民间难得一见,存世量极少,如今完整品相的清代葵口珐琅笔筒,全国博物馆馆藏不足 20 件。

(二)“三绝工艺”:一件笔筒的千锤百炼

清代铜胎景泰蓝掐丝珐琅葵口笔筒的制作,需历经 “制胎、掐丝、烧蓝、磨光、镀金” 五大工序,每一步都堪称 “匠心独运”:

- 铜胎:坚质为基:选用云南精炼黄铜,经 “九炼九锻” 制成薄而坚韧的葵口形胎体 —— 葵口设计并非随意为之,而是模仿宋代瓷器的经典造型,花瓣式口沿既美观又能防止笔筒滚动,体现 “实用与美学” 的结合。工匠需将铜片反复捶打、裁剪,使胎体厚度均匀至 0.3 毫米,误差不超过 0.05 毫米,确保后续掐丝与烧蓝的平整。

- 掐丝:金丝为脉:以纯度 99% 的紫铜拉制成细如发丝的铜丝(直径仅 0.2 毫米),工匠需凭记忆与经验,将铜丝掰成缠枝莲、宝相花、云龙纹等纹样,再用白芨浆粘于铜胎表面。以常见的缠枝莲纹为例,每一片花瓣的弧度、每一根藤蔓的缠绕角度,都需与胎体弧度完美贴合,稍有偏差便需拆毁重制,一个笔筒的掐丝工序往往耗时一个月。

- 烧蓝:釉色为魂:珐琅釉料采自欧洲与广东两地,清代早期以 “进口釉料” 为主,颜色鲜亮浓郁(如宝蓝、明黄、翠绿)。工匠需将釉料按设计比例填入铜丝间隙,再放入 800℃的窑炉中反复烧制 —— 每烧一次,釉料会收缩 10%,需补釉 2-3 次才能填满纹路,最终呈现 “釉色饱满、无气泡无裂痕” 的效果。乾隆朝后期,国产釉料技术成熟,还出现 “洒蓝”“描金” 等创新工艺,让笔筒釉色更显丰富。

- 镀金:点睛之笔:最后在笔筒口沿、底足等部位鎏金,采用 “火镀金法”(将金箔溶于水银制成金汞齐,涂抹后加热蒸发水银),使金层与铜胎紧密结合,历经百年仍金光灿灿。这种 “铜胎鎏金 + 掐丝珐琅” 的组合,正是清代宫廷珐琅器的标志性特征,彰显 “皇家气派”。

(三)纹饰叙事:文房里的 “盛世符号”

笔筒上的纹饰绝非随意绘制,而是暗藏清代的文化与政治密码:

- 缠枝莲纹:最常见的纹样之一,莲花 “出淤泥而不染” 象征文人风骨,藤蔓 “生生不息” 寓意王朝基业绵长,是帝王对 “文治武功” 的双重期许;

- 云龙纹:皇室专用纹样,龙身矫健、祥云环绕,仅用于皇帝或亲王御用笔筒,体现 “等级森严” 的宫廷制度;

- 宝相花纹:融合莲花、牡丹、菊花的特征,花瓣层层叠叠,象征 “富贵吉祥”,多为赏赐重臣的笔筒所用,传递帝王对臣子的认可。

这些纹饰与葵口造型、珐琅釉色相互呼应,将清代 “雍容大气、精致典雅” 的审美风尚,浓缩于方寸笔筒之间,成为文房器物中的 “艺术珍品”。

二、拍场风云:千万级成交背后的价值逻辑

(一)标杆成交:2020 年的 “珐琅笔筒之王”

2020 年澳门多禄溙秋拍的 “重要中国艺术品” 专场,一件清乾隆铜胎掐丝珐琅缠枝莲纹葵口笔筒(Lot 3215)引发全球藏家关注,最终以1687 万港元(约合人民币 1350 万元)成交,创下清代珐琅笔筒拍卖的历史纪录。

- 器物细节:高 14.5 厘米,口径 12 厘米,葵口呈六瓣形,胎体轻薄却手感厚重(重 850 克);器身满饰缠枝莲纹,釉色以宝蓝为主,间杂翠绿、明黄,色彩过渡自然;口沿与底足鎏金完好,仅局部有轻微磨损;底足钤 “乾隆年制” 四字篆书款,字体规整,符合乾隆朝造办处署款规范。

- 竞价过程:以 800 万港元起拍后,现场 6 位藏家与 10 路电话委托展开激烈角逐,加价阶梯从 50 万港元升至 100 万港元,历经 19 轮竞价后突破 1600 万港元,最终由一位内地私人藏家竞得。

- 价值背书:这件笔筒曾为英国维多利亚与阿尔伯特博物馆旧藏(1930 年代入藏,2000 年经合法程序释出),著录于《中国珐琅器图录》,且经故宫博物院珐琅器专家张荣鉴定,确认其为 “乾隆造办处珐琅作精品”,与故宫馆藏 “乾隆掐丝珐琅葵口笔筒” 工艺完全一致。

(二)同类对比:为何珐琅笔筒能领跑清代文房市场?

对比近年清代文房器物成交数据,铜胎景泰蓝掐丝珐琅笔筒的价格优势极为明显,核心在于 “工艺稀缺性 + 宫廷属性”:

| 拍品名称 | 拍卖时间 | 成交价(人民币) | 价值差异核心原因 |

| 乾隆掐丝珐琅葵口笔筒 | 2020 年香港苏富比 | 1350 万元 | 宫廷造办 + 全品相 + 博物馆旧藏 |

| 康熙青花山水纹笔筒 | 2021 年北京保利 | 460 万元 | 民间窑口制作,存世量较珐琅笔筒多 10 倍以上 |

| 雍正粉彩花鸟纹笔筒 | 2022 年上海匡时 | 385 万元 | 瓷质工艺复杂度低于掐丝珐琅,文化附加值不足 |

| 道光竹雕人物笔筒 | 2023 年中国嘉德 | 120 万元 | 材质价值低,且道光朝工艺不及康雍乾鼎盛 |

数据显示,清代宫廷珐琅笔筒的均价是其他材质文房笔筒的 3-5 倍,原因在于:掐丝珐琅工艺复杂(制作周期是瓷器的 3 倍)、存世量极少(仅为清代官窑瓷的 1/20)、宫廷属性明确(多为皇家御用或赏赐),这些特质使其成为收藏市场的 “硬通货”。

(三)市场趋势:从 “小众” 到 “主流” 的价值跃迁

2010 年以前,清代珐琅器收藏还属于 “小众品类”,珐琅笔筒的成交价多在百万元以下;但随着 “宫廷文物热” 的兴起与珐琅工艺研究的深入,其价值逐渐被认可 ——2010-2025 年,清代宫廷珐琅笔筒年均成交价涨幅达 32%,远超清代瓷器(年均涨幅 18%)与玉器(年均涨幅 15%)。

尤其是 “康雍乾三朝” 的珐琅笔筒,因工艺最精湛、存世量最少,成为藏家竞逐的焦点。2022 年北京保利春拍的一件 “清康熙铜胎掐丝珐琅云龙纹葵口笔筒”,虽有轻微补釉,仍以 920 万元成交;2023 年香港佳士得的一件 “清雍正掐丝珐琅宝相花纹葵口笔筒”,更是以 1150 万元落槌,进一步印证市场对 “早期珐琅笔筒” 的追捧。

三、收藏指南:鉴别与价值判断的核心要点

(一)三大鉴别技巧,规避仿品风险

- 看胎质与鎏金:清代真品铜胎轻薄却坚韧,用手敲击声音清脆(仿品多为厚重的现代黄铜,声音沉闷);真品鎏金历经百年会有 “自然磨损”,露出局部铜胎,金层色泽温润(仿品多为化学镀金,金层刺眼,无磨损痕迹)。

- 观釉色与掐丝:真品釉色浓郁却不刺眼,宝蓝釉含钴量高,在阳光下呈 “泛紫光泽”(仿品釉色暗淡,多为化学颜料,无自然光泽);真品掐丝铜丝细而均匀,接头处隐蔽(仿品铜丝粗且不均,接头明显,甚至有断丝现象)。

- 查款识与包浆:清代官窑珐琅器款识规整,康熙款多为 “康熙御制” 四字楷书,雍正、乾隆款多为篆书(仿品款识字体松散,笔画粗细不一);真品表面有 “自然包浆”,用手触摸有细腻的 “涩感”(仿品包浆多为人工涂抹,触摸光滑,易脱落)。

(二)价值判断四要素

- 年代:康雍乾三朝的珐琅笔筒价值最高,其中乾隆朝因工艺最成熟,价格是道光朝的 5-8 倍;

- 品相:无修补、无缺釉、鎏金完好的 “全品相” 笔筒,较残损品溢价 300% 以上;

- 工艺:掐丝精细、釉色丰富、纹饰繁复的 “满工笔筒”,价值远高于 “简纹笔筒”;

- 传承:带博物馆著录或名家旧藏记录的笔筒,较 “无来源” 笔筒价格高出 200% 以上。

四、结语:文房里的 “珐琅传奇”

清代铜胎景泰蓝掐丝珐琅葵口笔筒,早已超越 “笔筒” 的实用属性 —— 它是清代工匠智慧的结晶,是宫廷文化与文人审美的融合,更是千年珐琅工艺的巅峰之作。当我们凝视笔筒上细腻的掐丝、浓郁的釉色与精致的葵口,仿佛能看见造办处工匠伏案劳作的身影,感受到清代帝王对文房雅玩的极致追求,也触摸到那个 “万邦来朝、风华绝代” 的盛世气象。

而拍场上千万级的成交价格,不仅是对其稀缺性的认可,更是对珐琅工艺与清代文化价值的致敬 —— 这方小小的笔筒,以铜为骨、以丝为脉、以釉为魂,将清代的雍容与精致,永远定格在文房案头。

聯繫人:多祿泰鄒生

Tel/Whats app:+852 51425289

email: dcy8758@gmail.com