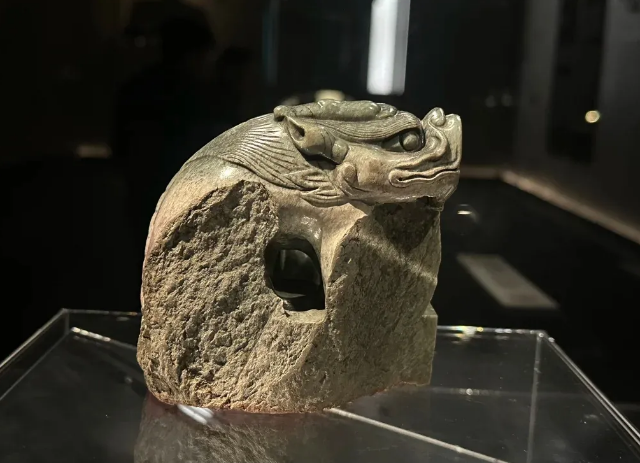

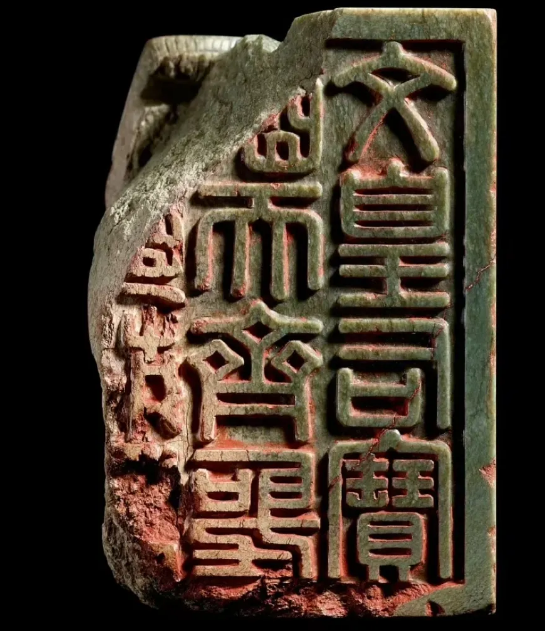

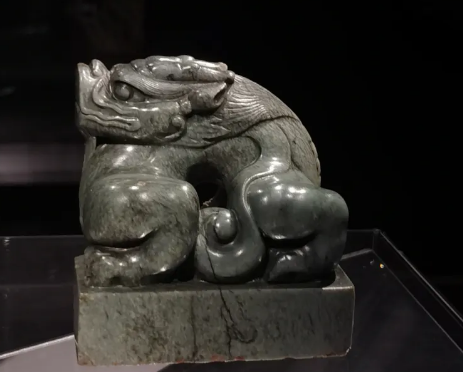

此方谥宝是一方残损之印,青玉质地,盘龙钮,龙头完好,微微上扬,双目前视,龙身微拱,两腿用力支撑着身体,给人以威猛之感。龙钮雕刻细腻,打磨光洁。印文为阳文玉箸篆,布局严谨规范,每行四字,现仅存“天齐圣文皇后宝”七字。结合龙钮风格、印文内容、历史文献记载判定此宝的受谥人是明代永乐皇帝的皇后。仁孝皇后徐氏(1362-1407年),濠(今安徽凤阳)人,中山王徐达长女,永乐五年(1407)薨逝,谥“仁孝皇后”,洪熙间上尊谥为“仁孝慈懿诚明庄献配天齐圣文皇后”。此方残损的文皇后谥宝,是目前所见唯一的明代太庙尊藏的谥宝。

一、帝后情深与礼制开端:谥宝诞生的历史契机

永乐五年(1407 年),徐皇后(即后来的仁孝文皇后)病逝于南京紫禁城,这位伴随朱棣南征北战、辅佐其开创永乐盛世的皇后,其身后哀荣成为明代帝后谥宝制度的重要开端。朱棣对徐皇后的离世悲痛万分,不仅辍朝百日,更打破明初帝后谥宝 “仅用木、绢” 的惯例,下旨命工部御用监 “选和田青玉,制谥宝以尊其德”—— 这道旨意,直接催生了明洪熙永乐仁孝文皇后青玉龙钮谥宝的制作。

徐皇后的特殊地位,为这方谥宝赋予了非凡意义。她出身将门(父亲为开国功臣徐达),既是朱棣的结发妻子,更是其政治上的得力助手:靖难之役时,她亲自镇守北平,组织妇女登城防守,为朱棣稳住后方;登基后,她撰写《内训》《劝善书》,倡导后宫节俭,辅佐朱棣整顿朝政,被誉为 “明代贤后之首”。朱棣认为,仅用木质香宝、绢质谥宝不足以彰显其功绩,遂决定以象征尊贵与永恒的青玉,打造专属谥宝,将其 “仁孝” 之德刻于玺上,供后世太庙供奉。

二、宫廷造办巅峰:谥宝的制作工艺与礼制规格

这方谥宝的制作,汇聚了永乐朝最顶尖的工匠与资源,严格遵循明代帝后玺印的最高礼制规格:

选材与备料:御用监专门派遣官员远赴新疆和田,挑选质地温润、无裂纹的上等青玉。据《明实录》记载,此次选材耗时半年,共运回三块符合要求的青玉,最终选定其中一块重达 30 余斤的大料 —— 其色泽青中泛碧,质地细腻如脂,是制作皇家玺印的绝佳材质。原料运抵京城后,需经 “粗琢、细磨、掏膛” 等多道工序,去除杂质,将玉料雕琢成大致的玺印形状,仅这一步便耗费工匠三个月时间。

龙钮雕刻与印文篆刻:谥宝的龙钮设计,严格遵循明代早期宫廷风格 —— 采用 “蹲坐龙” 造型,龙头高昂,双目炯炯有神,龙角挺拔,龙身肌肉线条刚劲有力,鳞片、龙须刻画细致入微,既彰显皇家威严,又暗含 “守护” 之意(龙钮朝下,寓意守护玺印中的帝后谥号)。雕刻过程中,工匠需使用 “透雕、浮雕、圆雕” 等多种技法,仅龙钮部分便由三位顶级玉匠共同完成,耗时近两个月。

印文的篆刻同样讲究。朱棣亲自拟定 “仁孝文皇后” 谥号,命翰林院学士解缙题写印文,再由御用监篆刻工匠以 “玉箸篆” 技法刻于玺面。玉箸篆线条粗细均匀,转折圆润,字形端庄大气,与定陵出土的明代帝后玺印篆法完全一致。据《大明会典》记载,印文刻好后,需用朱砂反复钤印,确保字体清晰、布局工整,直至朱棣亲自审阅满意后,方可完成最后一道打磨工序。

礼制功能定位:这方谥宝制成后,并非用于日常政务,而是作为帝后 “灵魂象征”,供奉于太庙徐皇后神位之前。按照明代礼制,每年春秋两季的太庙祭祀中,官员需手持此宝,行 “献宝礼”,宣读徐皇后的谥号与功绩,象征对其 “仁孝” 之德的尊崇。它与徐皇后的木质香宝、绢质谥宝共同构成 “三宝”,其中青玉谥宝因材质珍贵、工艺精湛,被视为 “三宝之首”,代表明代帝后谥宝制度的最高规格。

三、从太庙尊藏到劫后流落:谥宝的历史流转

洪熙元年(1425 年),明仁宗朱高炽即位后,为徐皇后追加 “仁孝文皇后” 尊号,这方谥宝的地位进一步提升,成为太庙中不可或缺的祭祀重器。此后历经宣德、正统、成化等朝,它始终静静供奉于太庙,见证明代中期的兴衰更迭,直至明末战乱,其命运迎来重大转折。

崇祯十七年(1644 年),李自成率领大顺军攻破北京,紫禁城陷入一片混乱。大顺军士兵闯入太庙,将祭祀重器视为 “珍宝” 肆意抢夺,这方青玉龙钮谥宝也未能幸免。据《甲申传信录》记载,当时一名士兵试图将谥宝带走,因玺体沉重,慌乱中不慎将其掷于地上,玺体当场断裂为两截;随后紫禁城遭遇大火,断裂的谥宝被烈火焚烧,表面留下多处焦痕与裂纹 —— 如今我们所见的谥宝残体,正是这场战乱的直接见证。

战乱过后,这方残损的谥宝流落民间,历经多次转手,逐渐淡出人们的视野。清代初期,乾隆帝曾下令寻访明代帝后谥宝,试图 “补全太庙祭祀之物”,但因战乱后史料缺失,始终未能找到这方青玉龙钮谥宝,最终只能遗憾地在《钦定大清会典》中记载 “明代玉谥宝尽毁于闯贼之乱”。

直至 20 世纪初,这方谥宝才重新现身 —— 它被一位香港古董商偶然发现于民间,后经辗转,被纳入私人收藏。2004 年,它首次出现在香港苏富比拍卖会上,引发学界关注;2021 年,它再次亮相拍场,以 4343 万港元的高价成交,重新回到公众视野,成为研究明代帝后谥宝制度、宫廷工艺与历史战乱的珍贵实物资料。

- 拍卖信息:香港苏富比 2021 年春季拍卖会 “中国艺术珍品” 专场(Lot 3601)

- 成交数据:落槌价 3600 万港元,含佣金4343 万港元,远超 2500 万 – 3000 万港元的估价区间

- 竞价过程:以 1800 万港元起拍后,现场、电话委托及网络渠道买家迅速介入,历经 20 余轮加价突破 3000 万港元关口,最终由亚洲私人藏家竞得,成为当年明代玺印拍卖的最高纪录。

- 从 353 万港元到 4343 万港元,17 年间价格涨幅达11 倍,背后是三重价值认知的深化:

- 孤品属性确认:2004 年后经多方学术考证,证实其为明代帝后玉谥宝的 “仅存硕果”—— 定陵出土的明代谥宝均为木质香宝,绢宝早已焚化,此件青玉谥宝成为唯一可触摸的明代太庙玺印实物,稀缺性呈指数级提升。

四、谥宝背后的历史意义:礼制、工艺与时代的缩影

这方青玉龙钮谥宝,早已超越一件文物的范畴,成为明代历史的重要缩影:

它是明代帝后谥宝制度的 “里程碑”—— 打破了明初帝后谥宝 “不用玉” 的惯例,为后世明代帝后使用玉谥宝奠定了基础,推动了明代皇家玺印制度的完善;它是永乐朝宫廷工艺的 “活化石”—— 青玉选材、龙钮雕刻、印文篆刻等工艺,代表了十五世纪初中国玉器制作的最高水平,为研究明代早期宫廷手工业提供了珍贵实物;它更是明代由盛转衰的 “见证者”—— 从永乐盛世的太庙尊藏,到明末战乱的残损流落,它的命运与明代王朝的兴衰紧密相连,每一道裂纹、每一处焦痕,都诉说着那段动荡的历史。

如今,当我们凝视这方残损的青玉龙钮谥宝,仿佛能穿越时空,看到永乐朝工匠精心雕琢的场景,感受到朱棣对徐皇后的深厚情谊,也触摸到明末战乱的沧桑印记。它以青玉为载体,将明代的礼制、工艺与历史浓缩其中,成为中华文明传承中不可或缺的重要篇章。

聯繫人:多祿泰鄒生

Tel/Whats app:+852 51425289

email: dcy8758@gmail.com