(一)青铜簋的西周礼制定位

青铜簋作为西周 “礼器体系” 的核心器物,其诞生与 “列鼎制度” 密不可分。据《周礼・秋官・司寇》记载,西周贵族以 “鼎簋配套” 彰显等级:天子用 “九鼎八簋”,诸侯 “七鼎六簋”,大夫 “五鼎四簋”,簋作为盛放黍、稷、稻、粱的食器,既是祭祀时 “敬天事祖” 的礼器,也是身份地位的象征。西周早期,簋多为圆形、双耳、圈足,纹饰以饕餮纹(兽面纹)为主,凸显 “敬神畏鬼” 的宗教氛围;至西周中期,纹饰逐渐简化为夔龙纹、鸟纹,器形更趋规整,体现礼制从 “神本” 向 “人本” 的过渡 —— 而 “作宝彝簋” 正是这一时期的典型代表。

(二)“作宝彝” 的铭文传统与文化内涵

“作宝彝” 是西周青铜器常见的铭文格式,意为 “制作此宝贵的礼器”,通常伴随器主姓名、家族 lineage(世系)或祭祀目的,如 “某某作宝彝,其子子孙孙永宝用”,核心是通过青铜器物实现 “家族记忆的传承” 与 “祖先祭祀的延续”。西周时期,“作宝彝” 类青铜器多由诸侯国贵族或王室卿大夫铸造,既有实用功能,更承载 “慎终追远” 的文化使命。此次乾隆御藏的 “西周作宝彝簋”,器内底铸有 “作宝彝” 三字铭文,字体为西周中期典型的 “波磔体”,笔画粗细均匀,转折圆润,既保留甲骨文的质朴,又初具金文的规整,是研究西周文字演变的重要实物资料。

从考古发现来看,“作宝彝” 簋在陕西扶风周原遗址、河南三门峡虢国墓地均有出土,多与鼎、爵、尊等器物配套,印证其在西周礼制中的核心地位。而乾隆御藏这件,因器形完整、铭文清晰,且历经皇家收藏,更成为 “作宝彝” 类青铜器中的传世精品。

- 1980 年伦敦苏富比 “太仓仇氏抗希斋曾藏珍品” 专场

- 拍品编号:338 号

- 成交背景:仇焱之藏品专场以 “来源清晰、品类珍稀” 著称,此次上拍的作宝彝簋因附带《西清古鉴》拓片与吴大澂题跋,成为专场焦点;

- 市场反响:最终以当时高古青铜器天价成交(具体金额未公开披露),被伦敦古董商埃斯卡纳齐购得,奠定其 “清宫旧藏青铜器标杆” 地位。

- 2018 年澳门多禄溙 “周宝彝 — 清宫旧藏作宝彝簋” 专场

- 估价区间:400 万 – 600 万美元

- 成交亮点:专场以单一拍品命名,创佳士得高古青铜器拍卖先例,吸引全球 12 位藏家竞价;

- 价值逻辑:成交价格(未公开具体落槌价)远超同期同级别西周簋(普通西周中期无款簋市场价约 100-200 万美元),溢价核心源于 “乾隆御藏 + 名家递藏 + 著录完整” 三重稀缺性叠加。

二、器物解析:西周作宝彝簋的工艺特色与时代风格

(一)器形:西周中期的规整美学

乾隆御藏的西周作宝彝簋,通高 22.5 厘米,口径 18.8 厘米,腹深 10.2 厘米,圈足高 6.3 厘米,整体呈 “圆形侈口,鼓腹双耳,圈足外撇” 的经典造型,符合西周中期青铜簋的主流风格:

- 侈口:口沿向外微撇,既方便盛放食物,又在视觉上拓宽器形,避免臃肿;

- 鼓腹:腹部弧度从口沿至圈足呈 “缓收” 趋势,最大直径位于腹部中段,容积适中(约 2.5 升),兼顾实用与美学;

- 双耳:耳形为 “兽首衔环” 式,兽首以浮雕工艺打造,双眼凸起,鼻梁高挺,衔环可灵活转动,既增强器物的装饰性,又方便搬运;

- 圈足:圈足外撇呈 “喇叭形”,底部装饰三周弦纹,既提升器形的稳定性,又通过 “弦纹分层” 打破圈足的单调,体现 “规整中见细节” 的设计理念。

与西周早期青铜簋相比,这件作宝彝簋摒弃了 “方座”“盖” 等复杂结构,更注重 “线条的简洁与比例的均衡”,反映西周中期礼制稳定后,青铜工艺从 “繁复求变” 向 “规整实用” 的转变。

(二)纹饰:从 “神性” 到 “人文” 的审美过渡

器物纹饰分为腹部主纹与圈足辅纹,层次分明,风格统一:

- 腹部主纹:采用 “夔龙纹”,以 “二方连续” 的方式环绕腹部一周。夔龙纹为 “一首双身”,龙头朝上,龙身弯曲呈 “S” 形,龙鳞以 “细线刻画”,龙爪为 “三趾”,既保留早期饕餮纹的威严,又弱化其恐怖感,更显灵动。西周中期,夔龙纹逐渐取代饕餮纹成为主流,象征 “祥瑞与守护”,反映贵族审美从 “敬畏神灵” 向 “崇尚礼仪” 的转变;

- 圈足辅纹:装饰 “云雷纹”,线条细密交错,作为主纹的衬托,既填充圈足的空白,又与腹部夔龙纹形成 “粗与细”“刚与柔” 的对比,体现 “主次分明” 的纹饰布局原则。

值得注意的是,这件簋的纹饰采用 “地纹 + 主纹” 的双层铸造工艺:先以云雷纹为地纹,再在其上铸造夔龙纹,使纹饰呈现 “高低错落” 的立体感。这种工艺需在制范时精准控制纹饰深度,避免铸造时出现断裂,是西周中期青铜铸造技术成熟的标志。

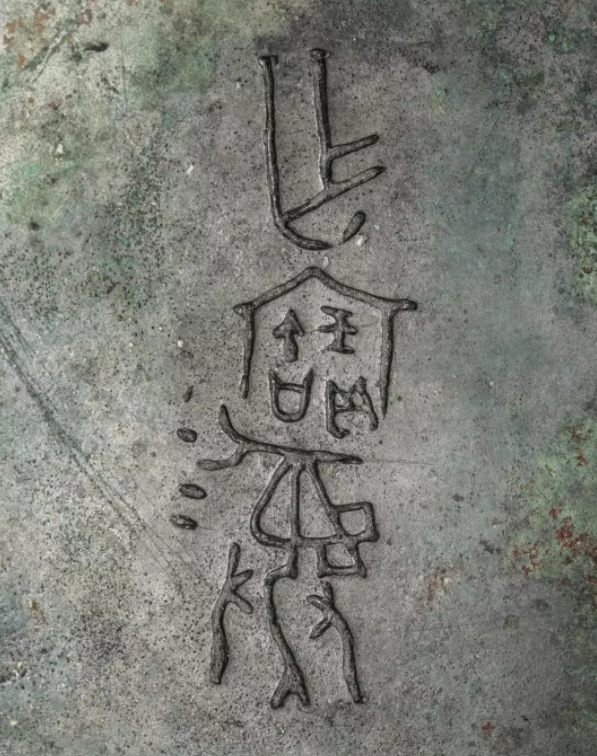

(三)铭文:西周 “波磔体” 的文字价值

器内底中央铸有 “作宝彝” 三字铭文,竖排书写,字径约 2.5 厘米,字体为西周中期典型的 “波磔体”——“作” 字左半部分笔画舒展,右半部分紧凑;“宝” 字上部 “宀” 呈 “覆瓦形”,下部 “贝” 字笔画清晰;“彝” 字上部 “米” 字形结构规整,下部 “糸” 字线条流畅。三字间距均匀,布局对称,既体现西周人对 “秩序” 的追求,又反映文字从 “象形” 向 “表意” 的演变。

从铭文内容来看,“作宝彝” 虽简短,却包含丰富的历史信息:“作” 表明器物的制作目的,“宝” 凸显器物的珍贵性,“彝” 则点明其 “礼器” 属性,是西周贵族 “以器明礼” 的直接体现。与同时期长篇铭文(如 “大克鼎”“毛公鼎”)相比,这类短铭文更侧重 “标识性”,常见于中小型礼器,印证这件簋可能为西周中下级贵族所用,后因工艺精湛、保存完好,逐步进入皇家收藏。

三、御藏传承:乾隆时期的青铜收藏风尚与作宝彝簋的流转

(一)乾隆的 “金石之好” 与青铜收藏热潮

清代乾隆时期,因国力强盛、文化繁荣,“金石学” 兴起,皇帝本人更是痴迷青铜收藏,曾下令编纂《西清古鉴》《宁寿鉴古》等大型青铜器著录,收录宫廷藏器数千件,形成 “史上最大规模的皇家青铜收藏”。乾隆收藏青铜的核心目的有三:一是 “证经补史”,通过青铜器铭文考证上古历史,弥补文献不足;二是 “彰显正统”,将西周礼制与儒家思想结合,强化皇权的合法性;三是 “审美鉴赏”,将青铜器作为艺术品陈列于宫殿,体现皇家品味。

在这一背景下,大量民间传世青铜器被征集入宫,乾隆御藏的西周作宝彝簋便是其中之一。据《西清古鉴》卷十三记载,这件簋于乾隆十四年(1749 年)由江南盐商献给乾隆,最初收藏于宁寿宫 “石鼓馆”,后因器形精美、铭文清晰,被移至养心殿西暖阁,成为乾隆日常鉴赏的 “案头清供”。

(二)乾隆对作宝彝簋的 “御笔加持” 与保护

乾隆不仅收藏青铜器,更注重对其的修复与题跋。这件作宝彝簋入宫后,乾隆命造办处 “依原样修复,勿伤古意”:对圈足处的微小裂纹进行 “锡补”,既加固器物,又保持纹饰完整;对铭文进行 “拓印”,收录于《西清古鉴》,并在拓片旁题跋:“西周作宝彝,文简而意赅,器朴而韵足,真三代之珍也”,落款 “乾隆御笔”,加盖 “古稀天子”“八征耄念之宝” 等印章,进一步提升器物的文化价值。

此外,乾隆还为这件簋配制了 “紫檀木座”,木座呈 “方形”,四周雕刻 “夔龙纹”,与簋身纹饰呼应,座底刻有 “乾隆御藏西周作宝彝簋” 字样,既起到保护作用,又明确其皇家收藏身份。这种 “青铜配紫檀” 的组合,成为清代皇家收藏青铜器的典型方式,体现 “古器新饰” 的审美理念。

(三)近现代流转:从宫廷到博物馆的传承

清末民初,社会动荡,宫廷珍藏大量流失,这件作宝彝簋曾一度流落民间,被收藏家张伯驹收藏。1956 年,张伯驹将其捐赠给故宫博物院,后经文物专家鉴定,确认其为西周中期真品,且保存了乾隆时期的御藏痕迹(紫檀木座、拓片题跋),成为故宫博物院藏西周青铜器的重要代表。如今,这件作宝彝簋虽未常年展出,但在《故宫青铜器馆》《中国青铜器全集》等出版物中均有详细著录,是研究西周礼制、青铜工艺与乾隆收藏的重要实物资料。

四、文化价值:西周作宝彝簋的多重历史意义

(一)礼制研究的实物佐证

作为西周中期的礼器,作宝彝簋的器形、纹饰、铭文均符合当时的礼制规范,为研究西周 “列鼎制度” 提供了鲜活案例。其 “一簋” 的形制,结合铭文 “作宝彝” 的标识,可推断器主为西周中下级贵族(如士或下大夫),印证了《周礼》中 “大夫四簋” 的记载,弥补了文献对中下级贵族礼制描述的不足。同时,器物的 “兽首衔环耳”“夔龙纹” 等元素,与三门峡虢国墓地出土的青铜簋高度相似,反映西周时期不同地区礼制的统一性,是研究西周国家治理与文化整合的重要资料。

(二)青铜工艺的时代标杆

这件作宝彝簋采用 “范铸法” 铸造,从器形的规整度、纹饰的清晰度、铭文的完整性来看,西周中期的青铜铸造技术已达到 “精准化” 水平:

- 制范:地纹与主纹的双层范设计,需先制作 “模”(器物原型),再翻制 “外范” 与 “内范”,并在范上刻划纹饰与铭文,误差需控制在 0.1 厘米以内,避免铸造后纹饰错位;

- 浇铸:青铜液(含铜 80%、锡 15%、铅 5%)的配比精准,既保证器物的硬度,又使其易于铸造;浇铸时需控制温度(约 1080℃)与速度,避免出现气泡或浇不足的缺陷;

- 修整:铸造完成后,对器口、圈足等部位进行打磨,使线条流畅,对铭文进行 “剔刻”,增强字迹的清晰度。这些工艺细节,展现了西周工匠的高超技艺,是中国古代青铜文明的重要组成部分。

(三)皇家收藏的文化符号

乾隆御藏这一身份,为作宝彝簋赋予了超越 “西周礼器” 的额外价值:

- 金石学价值:乾隆时期对这件簋的拓印与题跋,是清代金石学研究的重要成果,其拓片被收录于《西清古鉴》,成为后世研究西周青铜器的重要参考;

- 审美价值:紫檀木座的配制,体现了清代 “古器新用” 的审美理念,将西周青铜的古朴与紫檀木的温润结合,形成 “古今交融” 的艺术效果;

- 传承价值:从乾隆御藏到张伯驹捐赠,再到故宫博物院收藏,这件簋的流转历程,反映了中国近现代文物保护与传承的艰辛,是 “国家宝藏” 传承的典型案例。

五、结语:跨越千年的青铜对话

乾隆御藏西周作宝彝簋,虽只是一件高约 22 厘米的青铜食器,却浓缩了西周礼制、青铜工艺与清代皇家收藏的三重历史维度。它从西周中期贵族的祭祀礼器,到乾隆皇帝的案头清供,再到故宫博物院的珍藏,跨越两千八百余年,见证了中国古代文明的传承与演变。

当我们凝视这件青铜簋时,看到的不仅是 “作宝彝” 三字铭文的质朴、夔龙纹的灵动,更看到了西周工匠的技艺、乾隆皇帝的审美、张伯驹先生的情怀 —— 它是一面镜子,映照出中国文化 “慎终追远” 的精神内核;它是一座桥梁,连接起古代礼制与现代文明。正如青铜本身的坚韧,中国文化也正是在这样的 “器物传承” 中,历经千年而生生不息。

聯繫人:多祿泰鄒生

Tel/Whats app:+852 51425289

email: dcy8758@gmail.com