對收藏家而言,拍賣從非單純的「買賣交易」,而是一場與歷史對話、與同好共鳴的文化儀式。我們窺探的不僅是標價牌上的數字,更是每件藏品背後被時光掩埋的故事,以及拍賣場中獨有的「價值認同」與「收藏溫度」。為什麼收藏家始終對拍賣抱有執著?這背後藏著拍賣難以替代的意義與好處。

一、拍賣是「藏品價值的終極認證」

收藏家窮盡心力搜羅藏品,除了個人喜愛,更渴望藏品的價值能被專業與市場共同認可。拍賣行的專業鑒定團隊——由文博專家、學者、資深藏家組成——會對每件上拍品進行嚴格把關,從真偽鑒定、年代考證到品相評估,每一個環節都是對藏品「身份」的權威背書。不同於民間交易的「一價定輸贏」,拍賣場的競價過程本身就是一場公開的價值博弈,來自全球的藏家基於對藏品的理解展開競逐,最終的成交價格往往成為該類藏品的「市場標桿」。

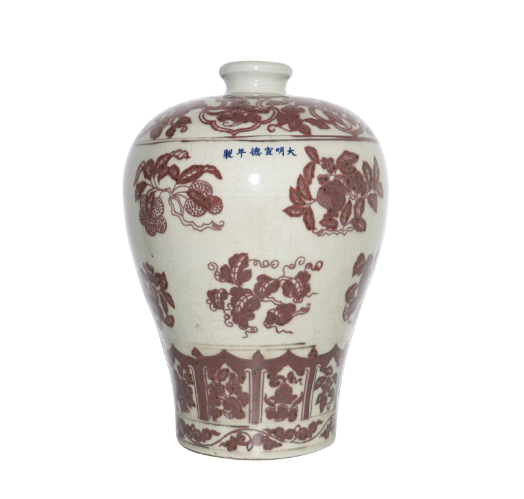

記得多年前的一場清代青花瓷器拍賣,那件「雍正青花纏枝蓮紋梅瓶」曾在民間流傳多年,藏家們對其年代與畫工爭論不休。直到拍賣行邀請故宮博物院專家進行多次鑒定,並在預展中公布詳細的胎釉分析、款識對比報告,這件藏品才得以「正名」。拍賣現場,從起拍價到最終落槌,經歷了二十餘輪競價,最終的成交不僅收獲了心儀之物,更讓這件藏品的藝術價值與歷史價值得到了業內的普遍認可——這種「公開認證」的價值,是任何私下交易都無法給予的。

二、拍賣是「收藏圈的文化樞紐」

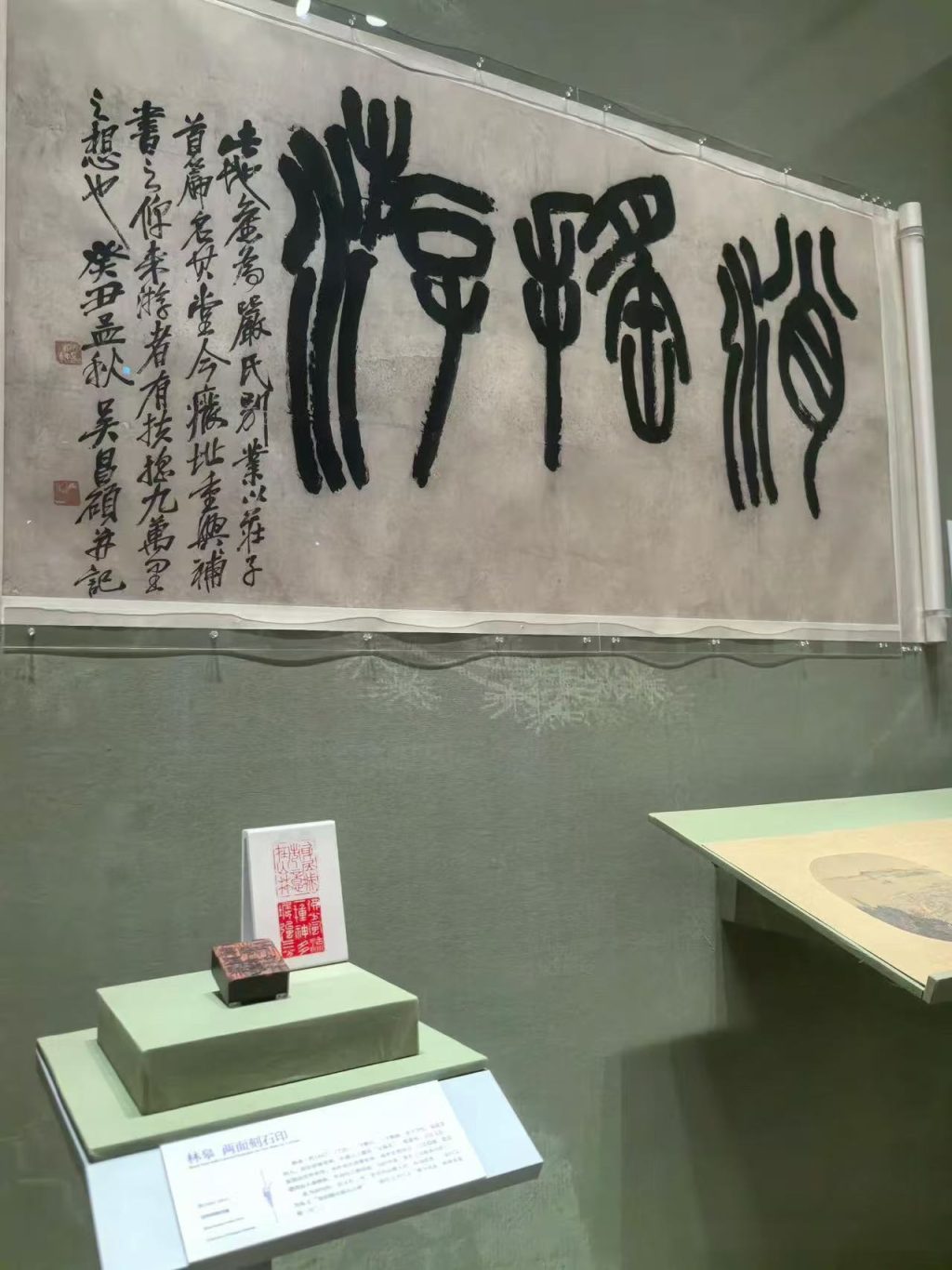

收藏從非孤獨的旅程,而拍賣場正是藏家們交流、學習、傳承的重要平台。拍賣前的預展會成為「藏家聚會」,大家圍繞一件藏品交流鑒賞心得:有人談論器型的演變,有人分析紋飾的寓意,有人分享類似藏品的收藏故事。這種跨地域、跨行業的交流,往往能碰撞出意想不到的火花——我曾在一次書畫拍賣預展中,聽一位資深藏家談及吳昌碩畫作的「金石氣」,他結合自己收藏的吳昌碩印章,詳細解讀了書畫與篆刻的相互影響,這讓我對吳昌碩的藝術風格有了更深層的理解。

此外,拍賣行還會定期舉辦學術論壇、藏品研討會,邀請專家學者與藏家面對面交流。這些活動不僅豐富了藏家的知識儲備,更推動了收藏文化的傳承。很多年輕藏家正是通過拍賣場的氛圍感染,逐漸走進收藏的世界,而資深藏家也藉此機會將自己的鑒藏經驗傳遞下去,形成「老中青」接力的收藏生態。

三、拍賣是「藏品傳承的負責任選擇」

對收藏家而言,「藏」的終極意義並非「據為己有」,而是「妥善傳承」。當一件藏品在自己手中達到收藏週期,或因精力有限無法繼續細心照料時,拍賣是最負責任的「交接方式」。拍賣行會通過全球宣傳渠道,為藏品找到真正懂得欣賞、有能力保護的下一位藏家,確保藏品在傳遞過程中不被損毀、不被遺忘。不同於私下轉讓可能出現的「藏品流向不明」,拍賣的成交記錄會被永久保存,成為藏品「流傳史」的重要一頁,這對文物與藝術品的保護至關重要。

我認識一位收藏古玉的前輩,晚年時他將自己畢生收藏的數十件古玉委託拍賣。在拍賣前的預展手冊中,他親自撰寫了每件玉器的收藏故事與鑒賞要點,希望下一位藏家能「知其然,更知其所以然」。最終,這些古玉被來自海峽兩岸的藏家與博物館收藏,其中一件戰國玉璧還被故宮博物院購藏——這種「讓藏品回歸更廣闊的文化殿堂」的傳承方式,正是拍賣賦予收藏家的獨特價值。

四、拍賣是「收藏樂趣的升華」

收藏的樂趣在於「尋覓」與「擁有」,而拍賣場將這種樂趣推向了高潮。從預展時對藏品的反覆端詳、研究資料,到拍賣現場屏息凝神的競價過程,每一個環節都充滿了期待與緊張。當拍槌落下的那一刻,收穫的不僅是藏品本身,更是一種「通過努力與眼光獲得認可」的成就感。這種成就感不同於購買現成商品的滿足,它是對自己鑒藏能力的肯定,是與藏品之間建立的深度情感連接。

更重要的是,拍賣場中常有「意外之喜」——一些被低估的藏品可能在競價中「突圍」,一些「生面孔」藏品可能帶來全新的收藏方向。我曾在一次雜項拍賣中,以相對低的價格拍得一件民國時期的銅胎掐絲琺琅香爐,原本以為只是普通藏品,後經專家鑒定,這件香爐竟是民國著名工藝大師張同祿的早期作品,具有重要的藝術史價值。這種「淘寶」的樂趣,讓收藏始終充滿新鮮感。

對收藏家而言,拍賣是價值的認證、文化的樞紐、傳承的載體,更是樂趣的源泉。它讓收藏超越了個人的愛好,成為連接過去與未來、個體與群體的文化行為——這或許就是拍賣場永遠充滿魅力的原因。

聯繫人:多祿溙鄒生

Tel/Whats app:+852 51425289

email: dcy8758@gmail.com